家长们是否常有这样的困惑:孩子能背出 “光合作用” 的定义,却答不出 “为什么树叶夏天绿秋天黄”;能算出 “浮力” 的数值,却不会解释 “为什么船能浮在水面”?

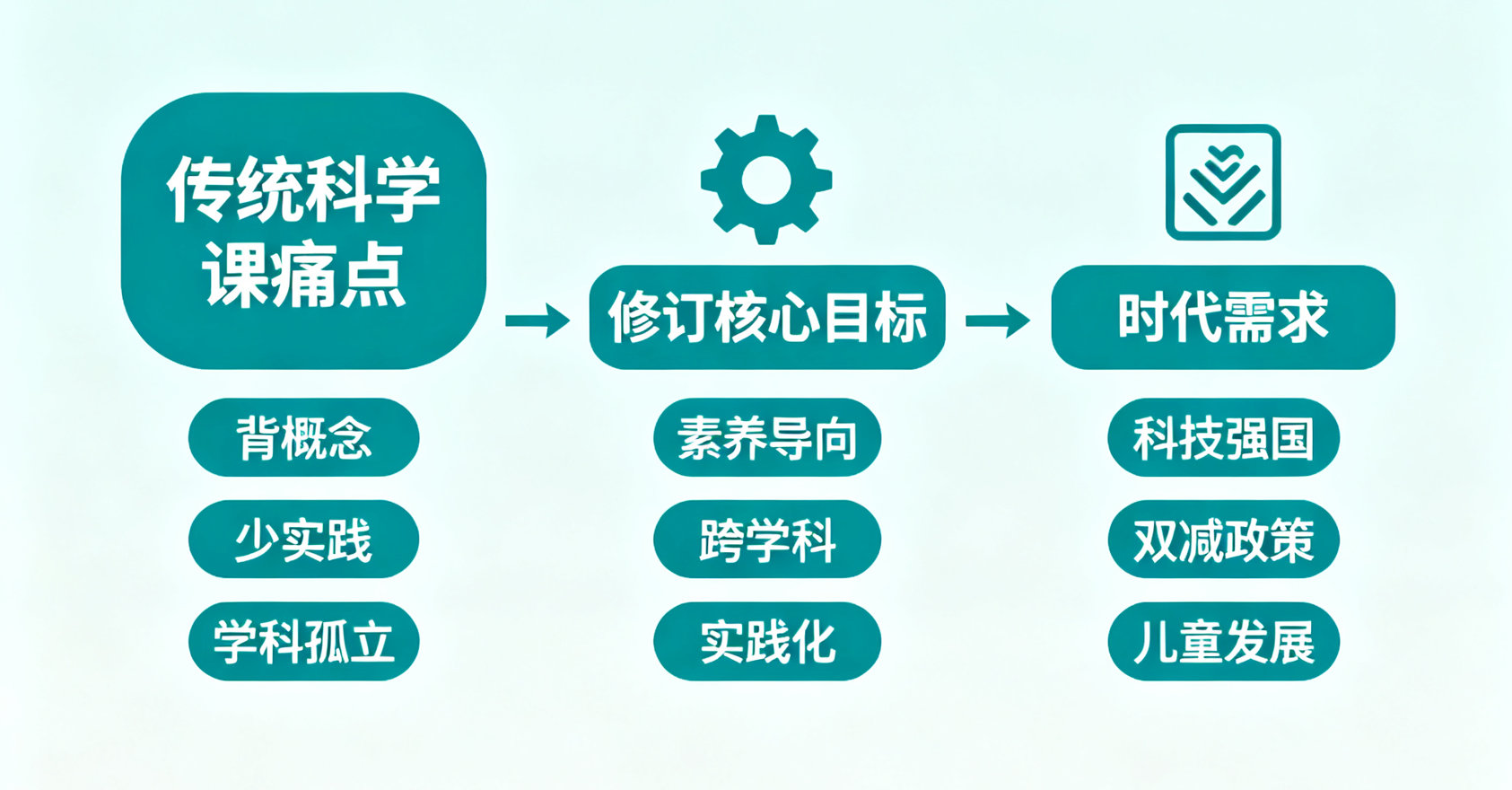

2022 年颁布的《义务教育科学课程标准》(以下简称 “新课标”),正是为破解这一 “纸上谈兵” 的教育痛点而来 —— 它不再只关注 “教什么知识”,更聚焦 “培养什么样的人”,让科学课真正成为孩子探索世界、发展能力的 “启蒙钥匙”。

一、新课标背后的 “育人逻辑”:为什么要做这次升级?

在 “双减” 政策落地、科技强国战略推进的背景下,科学课的定位已从 “副科” 升级为 “培养未来创新人才” 的核心课程。新课标修订的底层逻辑,可归结为三个 “应对”:

- 应对 “从有学上到上好学” 的教育需求:过去科学课多以 “记知识点、做练习题” 为主,而新课标强调 “探究式学习”,让孩子通过动手实验、解决真实问题,掌握 “能带走的能力”,比如观察能力、逻辑推理能力、创新思维。

- 应对科技时代的人才挑战:人工智能、航天工程等领域的发展,需要孩子从小建立 “科学 – 技术 – 工程” 的联动思维。新课标首次将 “技术与工程” 作为独立内容板块,让孩子在小学阶段就体验 “设计 – 制作 – 改进” 的工程流程(如制作简易指南针、水火箭)。

- 应对儿童成长环境的变化:现在的孩子从小接触电子产品,却可能缺乏对自然的感知。新课标强化 “生命观念”“环境责任”,引导孩子关注生态保护、资源节约,比如通过 “制作生态瓶” 理解生物与环境的关系。

二、新课标核心架构:从 “知识清单” 到 “素养体系”

新课标最核心的突破,是构建了 “以核心素养为统领” 的课程体系,简单来说就是 “围绕四个维度,教好 13 个核心概念,贯穿 4 个跨学科思想”。

1. 四大核心素养:科学课要培养的 “关键能力”

这是新课标最需要关注的 “灵魂”,贯穿 1-9 年级所有学习内容,具体包括:

- 科学观念:不是死记硬背,而是 “能用科学知识解释现象”。比如 1-2 年级知道 “植物需要水和阳光”,7-9 年级能 “用细胞结构解释生物体的生命活动”。

- 科学思维:学会 “像科学家一样思考”,比如通过 “控制变量法” 设计实验(探究 “影响种子发芽的因素”),用 “模型” 理解抽象概念(用太阳系模型解释四季变化)。

- 探究实践:核心是 “动手 + 动脑”,新课标明确了 1-9 年级学生必做的探究活动(如 3-4 年级 “制作简易指南针”、7-9 年级 “制取氧气并检验性质”),让孩子经历 “提出问题 – 设计方案 – 得出结论 – 改进反思” 的完整流程。

- 态度责任:培养 “科学精神 + 社会责任感”,比如不迷信权威、敢于质疑,同时关注 “碳中和”“生物多样性保护” 等现实问题,树立 “人与自然和谐共生” 的观念。

2. 13 个学科核心概念 + 4 个跨学科概念:科学课的 “内容骨架”

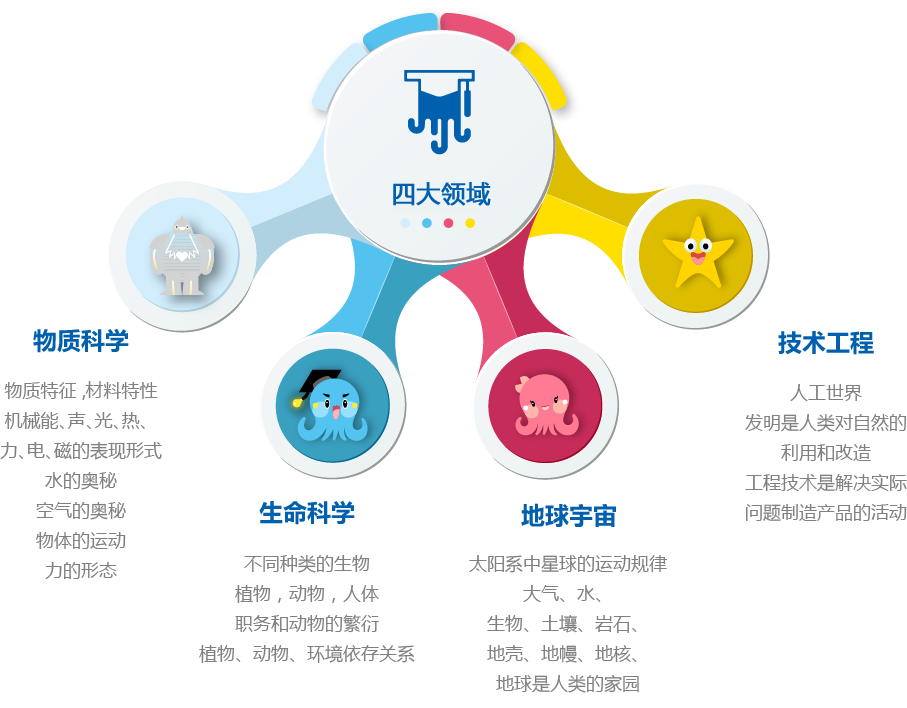

新课标没有罗列零散知识点,而是提炼出 “物质科学、生命科学、地球与宇宙科学、技术与工程” 四大领域的 13 个核心概念(如 “物质的结构与性质”“生命系统的构成层次”“工程设计与物化”),让知识形成 “结构化网络”。

同时,首次提出 “物质与能量”“结构与功能”“系统与模型”“稳定与变化” 4 个跨学科概念,打破学科壁垒。比如 “结构与功能”,在生物课上可理解 “鸟类翅膀结构适应飞行”,在工程课上可指导 “设计桥梁结构以承受更大重量”,让孩子学会用 “通用思维” 解决不同领域问题。

三、学段进阶:循序渐进的 “科学成长蓝图”

新课标根据孩子的认知规律,将 1-9 年级分为 4 个学段,每个学段的目标和内容都有明确的 “进阶性”,避免 “低年级学太难、高年级重复学”。

| 学段 | 核心目标(通俗解读) | 典型学习内容 |

|---|---|---|

| 1-2 年级 | “玩中学”:认识身边的自然与材料 | 观察树叶的形状、区分自然物(石头)与人造物(塑料杯)、用放大镜看蚂蚁 |

| 3-4 年级 | “做中学”:开始定量观察与简单实验 | 测量物体的长度和质量、探究 “影响溶解快慢的因素”、制作简易指南针 |

| 5-6 年级 | “思中学”:理解现象背后的简单原理 | 用显微镜观察细胞、解释 “昼夜交替与地球自转的关系”、设计 “生态瓶” |

| 7-9 年级 | “用中学”:综合运用知识解决复杂问题 | 制取氧气并分析性质、用杠杆原理设计工具、探究 “电流与电阻的关系” |

四、落地关键:让科学课 “活” 起来的 3 个核心动作

新课标不是 “纸上文件”,而是需要通过课堂实践、家庭配合落地。无论是教师还是家长,都可以从这 3 点入手:

1. 教师:从 “讲解员” 变成 “引导者”

- 少讲 “标准答案”,多提 “开放性问题”:比如教 “浮力” 时,不直接说 “浮力等于排开液体的重力”,而是让孩子 “用不同材料的物体(木块、铁块、塑料块)放入水中,观察现象并提出疑问”。

- 多设计 “真实情境任务”:比如围绕 “校园垃圾分类” 设计项目,让孩子调查垃圾种类、设计分类方案、制作宣传海报,既学 “物质分类” 知识,又练 “探究与表达” 能力。

2. 家长:从 “监督者” 变成 “合作伙伴”

- 做 “资源提供者”:在家中准备放大镜、温度计等简单工具,陪孩子观察 “豆芽生长过程”“月相变化”,记录在 “科学观察本” 上。

- 做 “提问者”:孩子做完实验后,用 “你发现了什么?”“如果换一种材料会怎样?” 代替 “你做对了吗?”,保护孩子的探究热情。

- 做 “成就感放大器”:把孩子的实验作品(如简易指南针、生态瓶)放在显眼位置,邀请家人参观,让孩子感受到 “探索的价值”。

3. 学校:保障 “实践空间” 与 “资源支持”

新课标要求每所学校必须配备科学实验室,提供实验器材和耗材(如烧杯、显微镜、种子),同时鼓励建设 “校园种植园”“气象站”,让孩子有 “随时能探究” 的空间。比如在校园里种向日葵,孩子可以长期观察 “生长高度与光照的关系”,比课堂上的 “看图说话” 更有意义。

五、结语:科学课不是 “培养科学家”,而是 “培养会思考的人”

2022 版科学课标的本质,不是让每个孩子都成为 “小科学家”,而是让他们从小建立 “用科学的眼睛看世界、用科学的方法解决问题” 的习惯 —— 比如遇到 “手机充电为什么会发热”,能想到 “能量转化”;看到 “小区里的流浪猫”,能关注 “生物与环境的关系”。

这份课标,既是给学校和教师的 “教学指南”,也是给家长的 “育儿参考”。当科学课不再是 “背不完的概念、做不完的习题”,而是 “动手的快乐、发现的惊喜、思考的深度”,孩子才能真正爱上科学,成长为 “有理想、有本领、有担当” 的时代新人。